Mannheim. Herr Becker, Herr Uytdewilligen, herzlichen Glückwunsch! Sie haben immer vorausgesagt, dass die Strompreise zu Beginn der 2020er Jahre steigen werden. Haben Sie die Energiekrise vorhergesehen?

Holger Becker: Nein, in dieser Form natürlich nicht. Aber wir können eins und eins zusammenzählen. Darum war uns klar: Wenn ein Industrieland aus der Atom- und Kohleenergie aussteigt, der Ausbau der Erneuerbaren aber nicht schnell genug vorankommt, löst das eine Reaktion aus. Und die sehen wir nun.

Der Ukraine-Krieg und seine Folgen sind also nicht die alleinigen Ursachen für die hohen Preise?

Becker: Nein. Er hat zwar die Lage extrem zugespitzt. Aber der Anstieg der Gaspreise, die dann Strom und Kohle mitgezogen haben, hatte schon vorher begonnen. Und darum werden wir in Deutschland – unabhängig vom Kriegsverlauf in der Ukraine – auch in den nächsten zwei, drei Jahren hohe und stark schwankende Energiepreise haben. Und wenn die Bundesregierung nicht bald aufwacht, womöglich sogar noch viel länger.

Wie meinen Sie das?

Becker: Die Bundesregierung will ,idealerweise’ bis 2030 aus der Kohle aussteigen – aber faktisch passiert nichts. Das ist eine Entwicklung, die mir Sorgen bereitet. Wenn in Deutschland die Kohlekraftwerke abgeschaltet werden sollen, brauchen wir mindestens um die 30 Gaskraftwerke, die dann Strom liefern, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Aber Stand heute hat noch kaum ein Unternehmen entschieden, eines zu bauen – weil es sich zu den aktuellen Rahmenbedingungen wirtschaftlich nicht lohnt und die Politik es nicht schafft, neue Anreize zu setzen: Wir laufen da in ein echtes Problem rein!

GKM-Doppelspitze

- Holger Becker wurde 1965 in Karlsruhe geboren. Er hat BWL in Pforzheim sowie Wirtschaftsingenieurwesen in Mannheim studiert. Seit April 2017 ist er Kaufmännischer Vorstand des GKM.

- Gerard Uytdewilligen wurde 1959 in den Niederlanden geboren. Er hat Energie- und Prozesstechnologie an der Universität Twente, Enschede, studiert und einen MBA an der TiasNimbas, Bradford University, gemacht. Seit Januar 2019 ist er Technischer Vorstand.

Gerard Uytdewilligen: Und wenn die Politik in ein, zwei Jahren vielleicht aufwacht, ist es womöglich zu spät: Selbst wir, die noch die Pläne für eine Gasanlage fertig in der Schublade haben, bräuchten vier bis sechs Jahre, um sie zu verwirklichen. Da sind die sieben Jahre bis 2030 nicht besonders viel Zeit.

Becker: Hinzu kommt, dass es nur eine Handvoll Unternehmen gibt, die solche Anlagen bauen – und die haben in den letzten Jahren ihre Kapazitäten heruntergefahren. Man kann also nicht auf Knopfdruck 30 Gaskraftwerke bauen: Die Hersteller schaffen das gar nicht!

Was bedeutet das?

Becker: Für mich heißt das, dass der Kohleausstieg 2030 unrealistisch ist – wenn wir nicht deutliche Einbußen bei der Versorgungssicherheit oder starke Auswirkungen auf die Preise in Kauf nehmen wollen.

Aber die Alternative lautet: Einbußen beim Klimaschutz . . .

Becker: Es gäbe auch noch andere Lösungen: Wir sollten uns zum Beispiel mal mit der Abscheidung und Einlagerung von CO2 auseinandersetzen.

Die ist hierzulande nicht zulässig.

Becker: Ich weiß, genauso wie ich weiß, dass es dafür zurzeit keine politische Mehrheit gibt. Aber technisch wäre es machbar, und in vielen Ländern um uns herum ist es bereits ein Thema. Und für mich wäre es viel sinnvoller, die zehn, zwölf modernen Steinkohlekraftwerke, die wir in Deutschland haben, mit solchen Abscheideanlagen auszustatten, anstatt sehenden Auges die Versorgungssicherheit zu gefährden oder für Unsummen neue Gaskraftwerke aus dem Boden zu stampfen.

Was heißt das alles für das GKM?

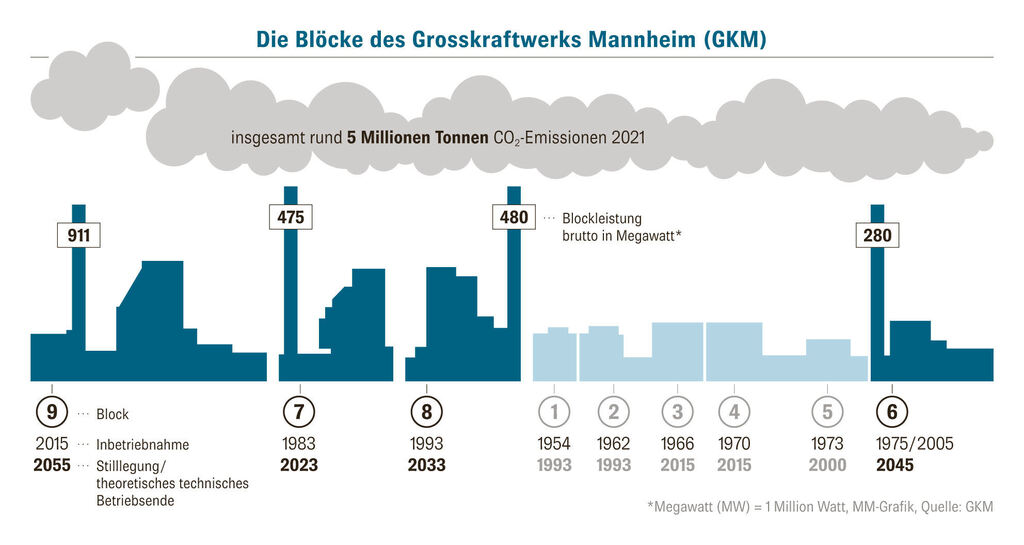

Becker: Wir werden gebraucht! Wir rechnen damit, dass alle unsere vier Blöcke zumindest als Reserve so lange benötigt werden, bis Suedlink – die große Übertragungsnetzleitung vom Norden hierher – fertiggestellt ist. Stand heute wird das 2028 der Fall sein. Wir müssen also alle Anlagen noch mindestens fünf Jahre betriebsbereit halten. Das stellt uns jedoch vor das nächste Problem.

Welches?

Becker: Viele Kolleginnen und Kollegen gehen in den kommenden Jahren in den wohlverdienten Ruhestand. Und wir können nur neue Mitarbeiter an laufenden Blöcken ausbilden, nicht an denen im Reservebetrieb, in den die Blöcke 7 und 8 im Frühjahr 2024 voraussichtlich aber wieder fallen. Auch hier besteht dringender Handlungsbedarf – sonst haben wir irgendwann zwar noch funktionierende Anlagen, aber keine Leute mehr, die sie betreiben.

Finden Sie angesichts des Kohleausstiegs überhaupt noch Azubis?

Uytdewilligen: Technisches Personal zu finden, ist generell schwer. Und für uns ist es noch schwerer. Auch deshalb brauchen wir die politischen Weichenstellungen, um unseren Beschäftigten eine Perspektive aufzeigen zu können.

Stimmt es, dass Sie zurzeit 70 offene Stellen haben?

Uytdewilligen: Nein. Wir haben zwar in spezifischen Bereichen offene Stellen, aber nicht in dieser Größenordnung. Eine genaue Zahl kann ich Ihnen gar nicht nennen, weil sie davon abhängt, welchen Stellenplan man ansetzt. Und über diesen – sagen wir mal – diskutieren wir zurzeit mit dem Betriebsrat, weil wir in den vergangenen Jahren zwei unterschiedliche Tarifverträge abgeschlossen haben, die sich in einigen Bereichen überschneiden. Das müssen wir im Laufe des Jahres klären.

Apropos Betriebsrat: Sie streiten vor Gericht mit dessen Vorsitzendem, weil Sie sein Gehalt zu hoch finden. Gibt es da etwas Neues?

Becker: Im Kern nicht. Wir gehen davon aus, dass das Gericht in den nächsten Monaten eine Entscheidung treffen wird. Mehr kann ich dazu aber nicht sagen.

Dann lassen Sie uns einen Blick auf Ihre Bilanz werfen, die 2022 sicher besser ausgefallen ist, oder?

Becker: Ja, eindeutig. Durch die hohen Gaspreise konnten wir häufig günstiger Strom produzieren als die Gasanlagen. Dadurch sind unsere Blöcke deutlich mehr gelaufen. So haben wir 2022 insgesamt rund 6,5 Terawattstunden Strom produziert – also rund 25 Prozent mehr als 2021 mit 5,2 Terawattstunden.

Es gab also schwarze Zahlen anstatt rote wie in den Jahren zuvor?

Becker: Da wir ein Kraftwerk sind, das für unsere Anteilseigner zum Selbstkostenpreis Strom produziert, ist unser Ergebnis immer gleich. Sie dürfen jedoch davon ausgehen, dass unsere Anlagen nur laufen, wenn es wirtschaftlich sinnvoll ist. Und da sich die Zahl der Betriebsstunden signifikant erhöht hat, hoffen wir, einen Ergebnisbeitrag für unsere Anteilseigner erbracht zu haben.

Kurz vor Weihnachten haben Sie entschieden, dass Block 7 ebenfalls etwas zum Ergebnis beitragen soll und aus der Reserve zurück in den Marktbetrieb gebracht wird. Warum fiel der Beschluss so spät?

Becker: Wir haben immer gesagt, dass wir einen Beitrag leisten wollen, um Gas einzusparen. Für uns sind aber nach der Entscheidung der Bundesregierung noch ganz spezielle Fragen offen geblieben, die mehr oder weniger nur uns betroffen haben – und die das Wirtschaftsministerium offenbar nicht im Blick hatte.

Welche?

Becker: Zum Beispiel: Wer bezahlt Instandhaltungsmaßnahmen, die wir vor der Marktrückkehr geplant hatten, die aber in den Zeitraum der Marktrückkehr fallen? Da geht es um Millionenbeträge. Und deshalb konnten wir erst eine Entscheidung treffen, nachdem wir aus Berlin verbindliche Aussagen erhalten hatten.

Was muss für den Regelbetrieb an der Anlage nun verändert werden?

Uytdewilligen: Eigentlich nichts: Block 7 war ja auch im Reservebetrieb mit der erforderlichen Anzahl von Mitarbeitern immer einsatzbereit. Der einzige Unterschied ist nun, dass nicht mehr der Übertragungsnetzbetreiber auf den Startknopf drückt, sondern wieder wir.

Gelaufen ist er aber noch nicht . . .

Uytdewilligen: Wir haben über den Jahreswechsel die Software angepasst und wollten ihn im Januar in Betrieb nehmen. Dann ist beim Anfahren ein Elektromotor kaputt gegangen. Mittlerweile ist der Schaden aber repariert und die Anlage ist wieder verfügbar.

Für den Betrieb brauchen Sie Kohle: Welche Folgen hatte das Importverbot aus Russland für Sie?

Becker: Das war schon eine Herausforderung. Der Anteil der russischen Kohle an den deutschen Importen lag bei 50 bis 60 Prozent. Wir hatten zwar etwas weniger, aber trotzdem war es nicht ganz einfach, diese zu ersetzen. Wir bekommen jetzt zusätzliche Mengen aus Südafrika, den USA und Kolumbien. Die Qualität ist aber nicht so gut, darum mussten wir erst neue Mischungen finden. Denn jeder Block braucht für eine optimale Verbrennung mit möglichst geringem Schadstoffausstoß einen speziellen Mix.

Eine Mischung aus verschiedenen Anlagen stellen Sie sich auch für die Zukunft des GKM vor. Woran genau denken Sie dabei?

Eine Mischung aus verschiedenen Anlagen stellen Sie sich auch für die Zukunft des GKM vor. Woran genau denken Sie dabei?

Becker: Wir haben sehr viele Ideen: Ende des Jahres werden wir die Flusswärmepumpe in Betrieb nehmen, die wir für die MVV bauen. Sie wird Fernwärme liefern und könnte ohne große Probleme um mehrere vergleichbare Anlagen ergänzt werden. Man könnte auch mit überschaubarem Aufwand Block 6 zu einem Biomassekraftwerk umrüsten. Zudem wäre der Standort hier sehr gut für eine Geothermie-Anlage geeignet. Und irgendwann, davon bin ich weiterhin überzeugt, wird im GKM auch ein Gaskraftwerk stehen.

Widerspricht Letzteres nicht den Plänen ihres Aktionärs MVV?

Becker: Nein, weil man so eine Anlage mittelfristig auch mit grünem Wasserstoff betreiben kann.

Welche Folgen hätte so eine Umwandlung für die Beschäftigten?

Uytdewilligen: Wir haben derzeit rund 500 Mitarbeiter und wollen mit einem Großteil davon in die Zukunft gehen – auch wenn sich ihre Tätigkeiten deutlich verändern werden.

Wie lange werden Sie noch Kohle verbrennen?

Becker: Am gesetzlichen Rahmen hat sich bisher nichts verändert, deshalb gehen wir nach wie vor vom Enddatum 2033/2034 aus.

URL dieses Artikels:

https://www.bergstraesser-anzeiger.de/wirtschaft_artikel,-wirtschaft-wie-das-grosskraftwerk-mannheim-hunderte-jobs-retten-will-_arid,2045425.html